近年、急速に人気が高まっている「アユルアーフィッシング」。

ルアータックルで鮎を狙う、新しいスタイルの釣りです。

本記事では、アユルアーフィッシングで必要なタックルや服装、釣り方を紹介します。

アユルアーくん

アユルアーくんはじめるのにあたって注意すべきポイントも解説するので、アユルアーフィッシングに興味がある方はぜひ参考にしてみてくださいね。

アユルアーフィッシングとは

アユルアーフィッシングとは、名前のとおりルアーで鮎を狙う釣りです。

鮎釣りといえば、良質なコケ1が付いている石に縄張りを持つ鮎の習性を利用した「友釣り」が有名。

生きている鮎を「オトリ」に使う特殊な釣りであり、9mほどの長さゆえに高価な鮎竿とあいまって「敷居の高い釣り」としても知られています。

そこで誕生したのが、リールを使うルアータックルで鮎を狙う新しいスタイルのアユルアーフィッシングです。

縄張りへの侵入者を追い払おうとする鮎の習性を利用する点では、友釣りと同じ。

オトリの代わりに、ルアーを使って釣ります。

友釣りよりも低予算で手軽に楽しめるとして急速に人気が高まっており、各メーカーから専用アイテムも続々と発売されています。

鮎ってどんな魚?

鮎はサケ科の魚で、水質が良く石が敷き詰められた河川の中流域から上流に生息しています。

「清流の女王」とも呼ばれており、ウロコがきめ細かい美しい姿が魅力。

川魚特有の泥臭いニオイなどはまったくなく、「スイカのような香りがする魚」と称されています。

縄張りを強く意識している活性の高い鮎の魚体には、黄色の「追い星」が出現するのが特徴。

追い気のない「白っぽい鮎」は活性が低いとされ、トロ場など緩い流れに群れる傾向があります。

秋にふ化して海に下った幼魚は沿岸部でプランクトンを食べながら成長し、翌年の2~3月くらいに海から川へ遡上を開始。

4~5月には川の中~上流域に到達し、石についた珪藻類「コケ」を食べて20cm以上に成長します。

鮎は、秋に産卵をしたら一生を終える「年魚」です。

釣り味のよさも魅力で、川に立ち込んで長い竿を操作する太公望たちの様子は夏の風物詩になっています。

アユルアーの歴史

もともと、友釣りでオトリを確保できないときの備えとしてアユルアーは販売されており、今でも新製品が登場しています。

オトリを使用せずルアーをキャストするアユルアーフィッシングは、釣り具メーカーの「カツイチ」が2012年に鮎ルアーブランド「REAYU(リアユ)」を立ち上げたのがはじまりです。

ルアーブランド「パームス」のルアーを鮎釣り用に改良したモデルを販売するなどして、次第に認知されるようになりました。

その後、2021年にダイワが「アユイングミノー」を発売。

同時に「アユイング」ブランドを立ち上げて、専用ロッド「アユイングX」をリリースしたのが2022年です。

それから急速に人気が高まり、今ではさまざまなメーカーから専用ルアーや専用ロッド、シンカーなどアユルアーフィッシング用に開発された製品が続々と誕生。

アユルアーフィッシングを許可する川も徐々に増えており、今後ますます盛り上がっていくこと間違いない釣りとして注目されています。

釣れる川

鮎は北海道から九州まで全国のさまざまな川に遡上、または放流されています。

ただし、川を管理する漁協組合や自治体によって鮎を釣る方法や時期、エリアなどが定められており、すべての川でアユルアーフィッシングを楽しめるわけではありません。

鮎釣りといえば「友釣り」であり、新しい釣りスタイルのアユルアーフィッシングを認めている川はまだまだ少ないのが現状です。

とはいえ、年々アユルアーフィッシングを許可する川も増えてきています。

試験的に導入している漁協組合もあり、どこの川でもアユルアーフィッシングを楽しめようになるのを期待したいところです。

たとえば、以下の川ではアユイングが一部可能になっています。

- 神奈川県相模川

- 茨城県鮫川水系

- 栃木県男鹿川

- 群馬県利根川

- 東京都多摩川

- 静岡県天竜川

- 岐阜県長良川

- 京都府賀茂川

- 滋賀県安曇川

全国のアユイング可能河川については、以下のページの目次から探せますのでチェックしてみてください。

シーズン

鮎釣りは川によって漁期が定められています。

川によって異なり、もっとも早い川で4月末から5月に解禁。

おおよそ6月から10月頃までが鮎釣りシーズンです。

盛期は梅雨が明けた頃から。

若鮎と言われる6月頃のサイズからぐっと大きくなり、パワフルな引きを楽しめます。

シーズン終了は、北の地方ほど早いのが特徴。

また、放流のみの河川も釣れなくなるのが早く、天然遡上が多い川のほうが長く楽しめる傾向があります。

ただし、解禁日や漁期については友釣りとルアーフィッシングで違う場合があるので注意が必要です。

なかには、9月になってからようやくアユルアーを許可するような川もあります。

アユルアーフィッシングのタックル・仕掛け・装備

アユルアーロッド

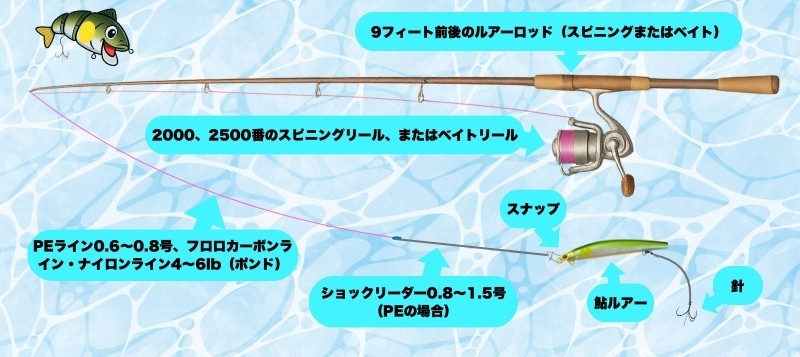

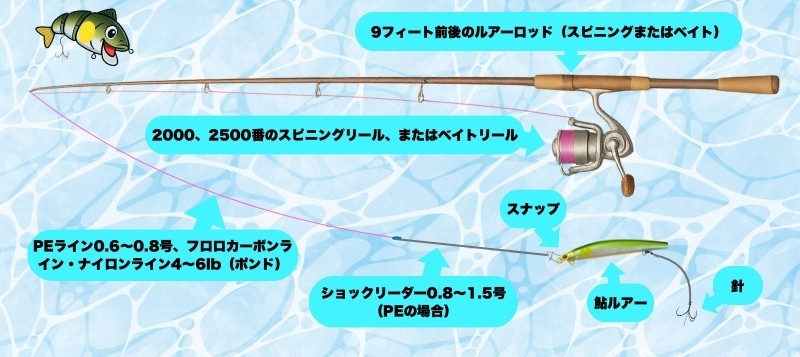

アユルアーロッドは、おおよそ9フィート前後の長さがあります。

流れに負けてルアーが飛び出さない柔らかいティップと、流れに乗って下る野鮎のパワーを受け止める強いパッドを組み合わせているのが特徴です。

ほかのジャンルの竿でもスペックによっては代用できるロッドもありますが、不安な場合は専用ロッドを購入しましょう。

リール

現時点では、アユルアー専用リールなるモノはありません。

ロッドに合わせて、汎用品のスピニングリールかベイトリールを用意しましょう。

スピニングリールなら2000番か2500番。

ベイトリールは、バスフィッシング向けモデルや渓流フィネスモデルが適しています。

おすすめはベイトリールです。

ラインの出し入れを親指でクラッチを入り切りするだけでおこなえ、スピーディーな釣りをサポートします。

ベイトリール初心者が心配なバックラッシュ2も、ちょい投げが基本のアユルアーフィッシングではほとんど起こりません。

アユルアー

アユルアーフィッシングでは、専用の鮎ルアーが必要です。

イカリ針やチラシ針など友釣りで使う針を装着しなければならず、一般的なルアーをそのまま使うことはできません。

大きさはおおよそ10cm程度、重さは10g前後です。

フローティングやシンキングミノータイプ、バイブレーションタイプなど各メーカーからさまざまなモデルが販売されています。

ルアーが増えてきたら、アユルアーケースも用意しましょう。

ランディングネット(タモ)

アユルアーフィッシングでは、鮎を取り込むのにランディングネットや友釣り用の「タモ」が必須です。

川に立ち込んだり、河原を移動したりしながら釣るので、腰に装着した鮎ベルトに柄の部分を挿して携帯します。

直径がおおよそ30~39cmで、針が引っかからないように網目が細かいのが特徴。

最近では、アユルアーフィッシング用ランディングネットも販売されています。

引き舟

釣った鮎を生かしておくのが引き舟。

鮎ベルトのリングに装着するロープを備えており、立ち込んでいる最中は流れに漂っている状態になります。

小さなバケツを用意して河原に置いている方を見かけますが、帰るときまでに鮎が弱って最悪死んでしまう場合も。

死んだらすぐに氷漬けにしないと鮮度が落ちて美味しく食べられないので、引き舟を用意して帰るまで活かしながら釣りを楽しむのがおすすめです。

鮎ベルト

タモを携帯したり、引き舟を装着したりに欠かせないのが鮎ベルトです。

ペットボトルホルダーを装着するのにも必要なので、ぜひ用意しておきましょう。

クーラーボックス

釣った鮎を新鮮なまま持ち帰るには、クーラーボックスが欠かせません。

また、氷や飲み物、お弁当などを保冷するのにも必要です。

保冷力はモデルによって異なり、「6面真空パネル」を搭載したクーラーボックスが最強。

ただし、保冷力が優れているほど高価格になります。

日帰り釣行に適したコンパクトな釣り用クーラーボックスも販売されているので、チェックしておきましょう。

アユルアーフィッシング向きのクーラーボックスについては、以下の記事で詳しく解説しています。鮎のシメ方なども紹介しているので、参考にしてみてください。

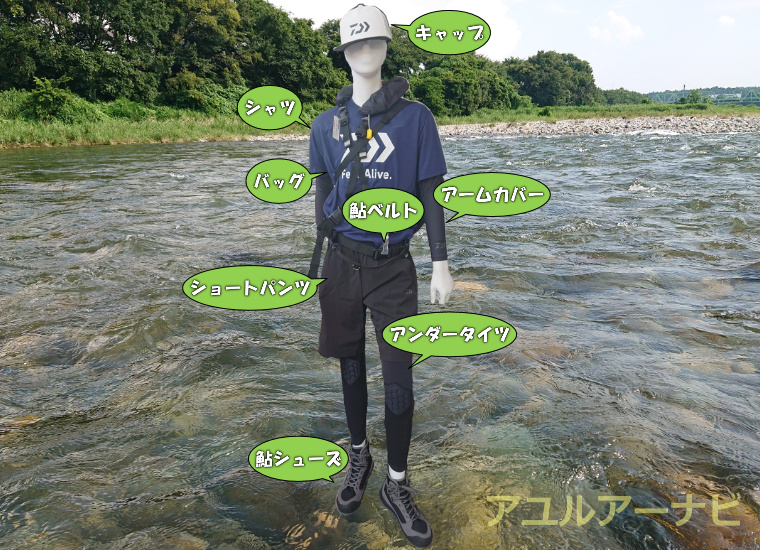

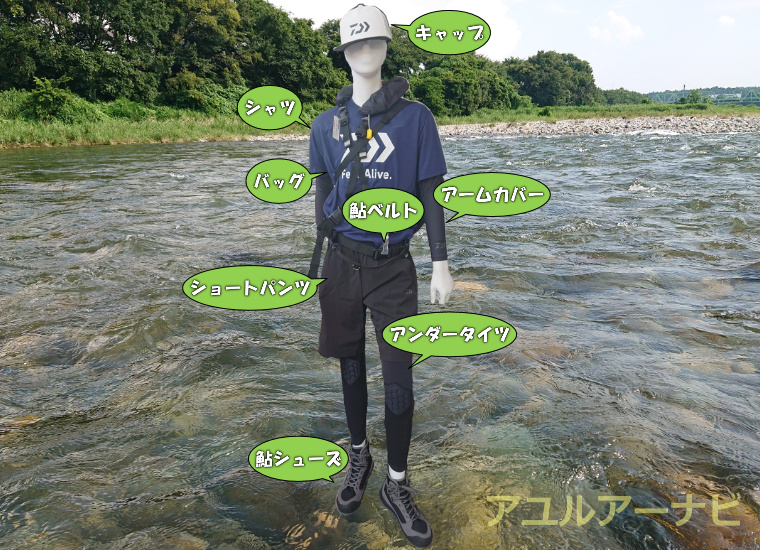

アユルアーフィッシングの服装

アンダータイツ・鮎タイツ

流れに立ち込む鮎釣りでは、ピタッと体にフィットする鮎タイツを履きます。

1~4mほどのクロロプレン製のタイツが一般的ですが、あまり深く立ち込まないアユルアーフィッシングではより薄手のアンダータイツも人気です。

アンダータイツはかなり薄手なので、ショートパンツを合わせるスタイルが一般的です。

なお、ひとくちに鮎タイツと言ってもさまざまなタイプがあります。

以下の記事で詳しく解説しているので、はじめて鮎タイツを購入する方は参考にしてみてください。

鮎シューズ

コケのついた滑りやすい石の上を歩く鮎釣りでは、滑りにくいフェルトソールを搭載した鮎タビが必須です。

クロックスのようなサンダルで川に入るのは危険。

滑って転ぶとケガしたり、アンダータイツに穴が開いたり、ロッドやリールを破損したりする恐れがあります。

最近は、より滑りにくい羊毛フェルトソールを採用した鮎タビも発売されているので、チェックしてみてください。

シャツ

鮎釣り用として販売されているシャツもありますが、高機能なぶん高価格です。

速乾性と通気性に優れているシャツなら、とくに問題ありません。

日焼け対策で長袖がおすすめですが、気にならない方は半袖もOK。

半袖にアームカバーを合わせるスタイルも人気です。

バッグ

ルアーケースやちょっとした小物を収納できれば、どのようなバッグでも構いません。

ただし、キャストや取り込みの邪魔にならない大きさなのかチェックしておきましょう。

また、生地に撥水コーティングを施していると、多少濡れても安心です。

肩掛けするサコッシュタイプも人気。

ちなみに友釣りでは、さまざまな小物を収納できるポケットを備えた「鮎ベスト」が主流ですが、軽装で楽しみたいアユルアーフィッシングには人気がないようです。

キャップ

強い日差しの下で楽しむアユルアーフィッシングでは、キャップが必須です。

熱中症対策のほか、近くに釣り人が投げたルアーが万一飛んできた場合に頭を守ります。

基本的に好みで選んで問題ありませんが、蒸れが気になるならメッシュを採用した通気性に優れている釣り用キャップがおすすめです。

偏光グラス

偏光グラスとは、特殊フィルムでギラつきを抑える機能を搭載したサングラス。

水面の光の反射を軽減し、水中の様子を観察するのに役立ちます。

流れの中でも、鮎がコケを食んでいるときに反転してキラッと光る瞬間を目視可能。

垢の付き具合や石の大きさ、底の起伏具合なども確認しやすく便利です。

また、紫外線や飛んできたルアーから目を守る目的もあります。

アユルアーフィッシングの仕掛け

ライン

リールに巻くラインには、おもにPEラインとフロロカーボンラインがあります。

さまざまなルアーフィッシングで人気のPEラインは、感度や強度に優れているものの、擦れに弱いのがデメリット。

価格も高いです。

また、PEラインとルアーの間にフロロカーボンラインやナイロンラインの「リーダー」を接続しなければなりません。

アユルアーフィッシングは基本ちょい投げなので、ラインにあまり神経質にならなくても大丈夫。

手軽にアユルアーフィッシングをはじめたいなら、フロロカーボンラインでも十分です。

より細くしたい、感度を重視したいなどラインにこだわりたい方はPEラインをチェックしてみましょう。

フック

アユルアーフィッシングでは、友釣りで使う「イカリ針」や「チラシ針」をルアーにセットします。

アユルアー用と名付けて販売されている製品もありますが、友釣り用で問題ありません。

フックは、ルアーに体当たりしてきた野鮎を掛けるのに重要な仕掛け。

ルアーのチョイスよりも重要かもしれません。

タイプや号数、ハリスの長さなどによっても大きく釣果に影響する場合があるので、一度しっかり研究しておくとよいでしょう。

シンカー

アユルアーフィッシングでは、底にしっかりルアーをコンタクトさせることが重要。

中層を浮いて漂っているルアーには、野鮎が興味を示さないので注意が必要です。

そこで活躍するのがシンカー(オモリ)。

ルアーが底に入っていないなと感じたら、シンカーをセットしてしっかり沈めましょう。

ルアーにワンタッチで脱着できるシンカーが販売されているので、チェックしてみてください。

スナップ

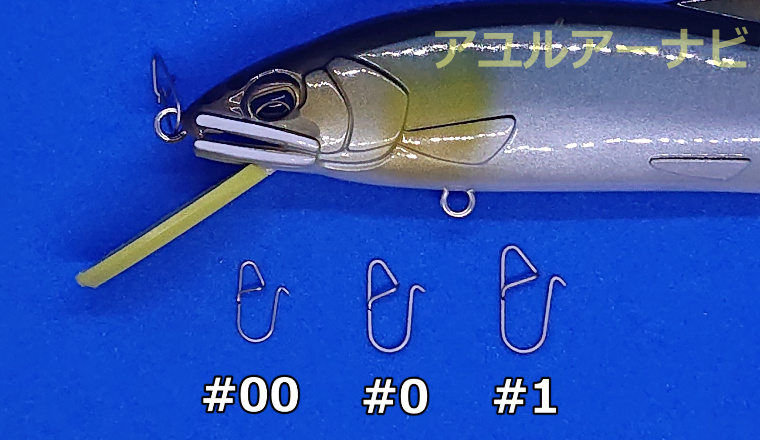

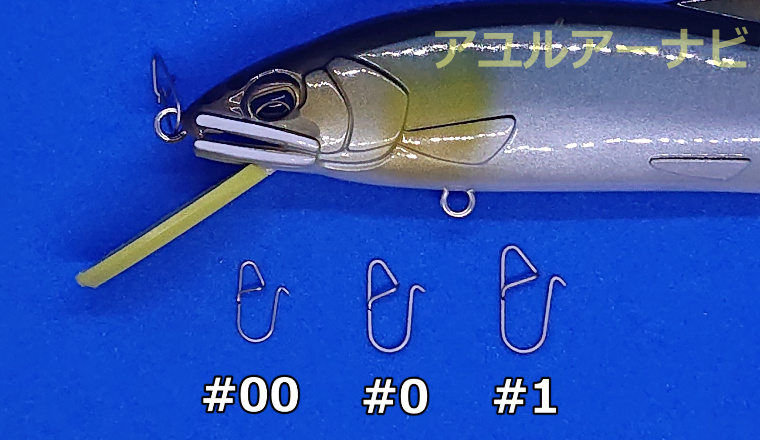

ルアーのアイに直接ラインを結ばず、スナップを接続しておくとルアーをすばやく交換しやすく便利です。

スナップのサイズは大きいほど扱いやすいものの、必要以上に大きいとルアーの動きを妨げてしまいます。

目安としては、#00~1から選ぶと良いでしょう。

#00、#0、#1の順にサイズが大きくなります。

ひとくちにスナップと言ってもさまざまなタイプが販売されているので、いろいろ試してみて自分にぴったりなスナップを探してみてください。

ちなみに最近の筆者は、繰り返し開閉しても変形しにくい頑丈なタイプが好みです。

アユルアーフィッシングの釣り方

アユルアーフィッシングは、一般的なルアーフィッシングと異なる面があります。

はじめて川へ行く前に、最低限知っておきたいポイントを押さえておきましょう。

狙うポイント

昔から「鮎は石を釣れ」と言われるように、石がしっかり入っているポイントを狙いましょう。

状況によっては砂利場に鮎が群れている場合もありますが、ゴロゴロとした石が敷き詰まっているポイントを狙うのが基本です。

あわせて、ある程度流れがあって白波が立っているようなポイントがおすすめ。

流れのある場所には良質なコケが付きやすく、縄張り意識の高い野鮎がいる可能性が高いです。

ゆったり流れているトロ場は、ルアーを操作しにくく不向き。

また、深くなるほど沈むルアーを底に送りこむ必要があり、難易度が高くなります。

鮎はくるぶし程度のごく浅い流れにもいるので、はじめから深場を狙う必要はありません。

深場はルアーをロストする心配もありますし、ひざ下程度の浅場で白波が立っている瀬を狙ってみましょう。

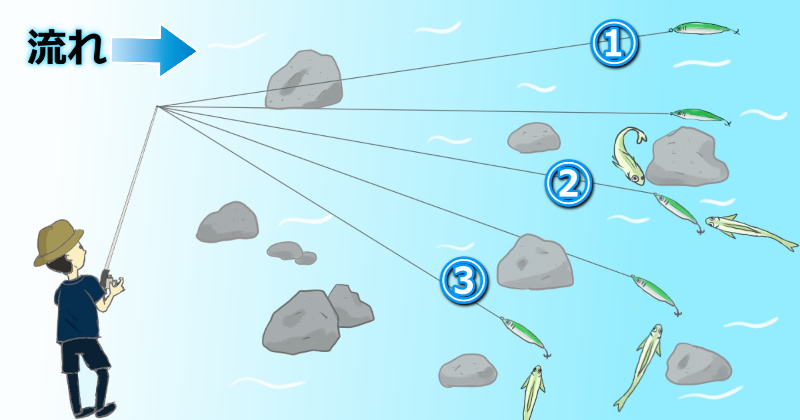

ルアーのキャスト・操作

アユルアーフィッシングはまだ歴史の浅い釣りであり、間違ったキャスト・操作を繰り返している人を多く見かけます。

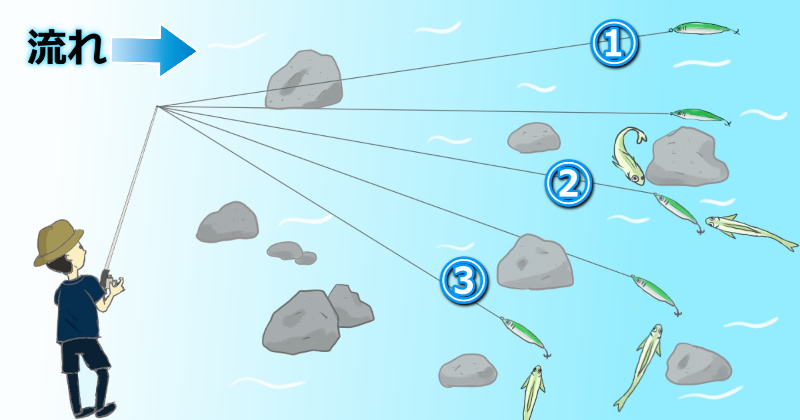

基本はちょい投げで、野鮎がいそうな石や流れのスジをピンポイントで狙いましょう。

なかには、対岸に向かってフルキャストしてリーリング3するような釣りをしている人もいますが、それで釣れてもただの「引っ掛け釣り」になってしまいます。

あくまで、縄張り意識の高い野鮎を狙うゲーム性がアユルアーフィッシングの魅力です。

では、基本的な釣り方を解説します。

立ち位置から下流、またはやや斜め下流にキャストします。

ちょい投げが基本で、ロングキャストする必要はありません。

ルアーを流れに乗せてそのまま送り込めば、いくらでも遠くを狙えます。

ただし、周囲の釣り人に迷惑がかからない範囲にルアーを送り込みましょう。

着水したら、リーリングせずにそのままドリフトさせて流れを横切らせます。

自分の真下まできたら、少しの間ステイさせましょう。

渓流ルアーのように、トゥイッチする必要はありません。

流れの抵抗だけで、自然にヒラを打つようなアクションを演出できます。

ステイしてアタリがなければ、ルアーを少しずつ上流へ移動させながらポイントをずらします。

ラインをフリーにして、再度ルアーを下流へ送りこんでみるのもアリです。

すぐにルアーを回収して再びキャストするようなテンポではなく、ある程度鮎の反応を待ちましょう。

上流へ移動させる際はスローにリーリングしてもよいですし、ロッドを上流に引き上げながらラインスラック4ぶんを巻くやり方でも構いません。

フッキング~ランディング

野鮎が掛かると、衝撃が手元に伝わります。

すぐロッドを立ててしまうと水面で掛かり鮎が暴れてバレ5てしまう恐れがあるので、ロッドを寝かしたまま巻き上げましょう。

オトリを使う友釣りでは、野鮎とオトリが引っ張り合って針が深くかかりますが、アユルアーフィッシングでは浅く掛かる傾向があります。

ロッドをすぐに立てずにためて、しっかりと針掛りさせるのがバレを減らすコツです。

ロッド1本ぶん程度のひょいと抜きあげてキャッチできる距離まで巻き上げたら、引き抜いてタモでキャッチしましょう。

鮎が大きい場合は無理せず、すくい取っても大丈夫です。

根がかりの外し方

ルアーで底を取る必要があるアユルアーフィッシングでは、根掛かりが多発します。

しかし、ルアーの頭が石の間に突っ込んでいるだけのケースが多く、慌てる必要はありません。

ラインをフリーにして下流に送れば逆方向にルアーが引っ張られて、たいてい外れます。

根掛かりしたからと、強くロッドをあおるのは逆効果。

ルアーやフックがより石に食い込んで外れにくくなるので注意しましょう。

ラインをフリーにして外れないようなら、下流へ移動してロッドをあおればだいたい外れます。

それでもダメな場合は、浅場なら外しに行くか、深場なら「根掛かり外し」を使って安全に根掛かりを外しましょう。

アユルアーフィッシングの注意点

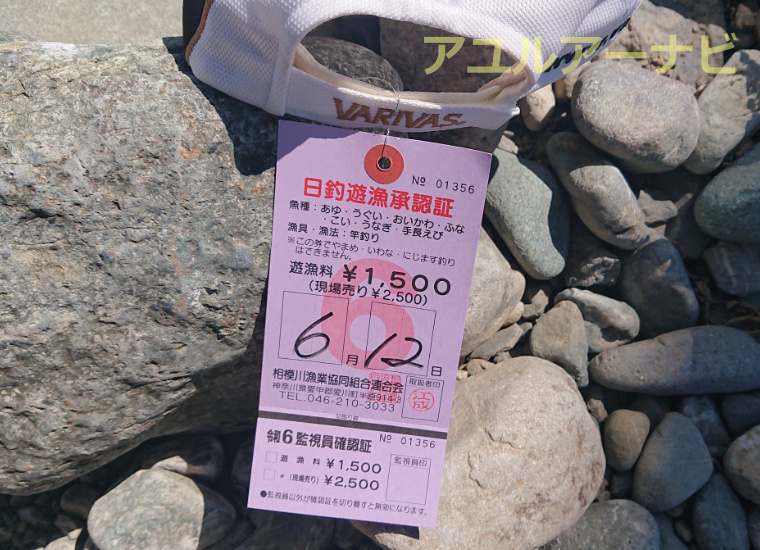

必ず入漁券を購入しよう

鮎釣りに限らず、川で釣りをするには入漁券を購入しなければなりません。

入漁料を支払わずに釣りをするのは条例違反。

川に入る前にオトリ屋や漁協の事務所、入漁券を扱っているコンビニなどで購入してください。

また、電子チケットに対応している漁協もあるので、チェックしてみましょう。

入漁券には大きく分けて、当日のみ釣りができる「日釣り券」とシーズン通して釣りができる「年券」があります。

たとえば、「日釣り券1,500円で年券が12,000円」などと大きく価格が異なるので、行く頻度を考慮して選択しましょう。

なお、釣り場で見回りに来た監視員に支払う場合、「現場売り」といって倍額など割増し料金がかかるので注意してください、

ルール・マナーを守ろう

アユルアーフィッシングをはじめる際は、川のルールや釣りのマナーを確認しておきましょう。

川によって以下のようなルールが細かく定められているので、チェックしておく必要があります。

- 釣り方

- 針の数

- ハリスの長さ

- 漁期

- エリア

アユルアーフィッシングの場合、釣りそのものが認められていなかったり、エリアが限定されていたりするケースが多いので注意してください。

また、友釣り師とトラブルにならないようにするのも大切です。

近くに入る際は一声かける、しっかりと距離を取るといったマナーを守りましょう。

とくに、立ち込む際に十分な距離を取るのが重要です。

友釣りの竿は9mほどと長いので、仕掛けの長さも合わせると理論上は前後・左右それぞれで10mほどの距離が最低限必要。

なるべく20m以上距離を取りましょう。

というのも、まだまだ友釣り師のアユルアーフィッシングへの理解は十分だとは言い難く、快く思っていない方も大勢います。

実際に、キャストしたルアーが友釣り師の仕掛けに絡んでしまってトラブルになった事例も。

アユルアーフィッシングを許可したものの、来年度には再度禁止にすると発表している川もあるそうです。

アユルアーフィッシングを楽しめる川が増えて業界全体を盛り上がるためにも、ルールやマナーをしっかり守って鮎釣りを楽しみましょう。

無理は禁物

流れの速い川に立ち込む鮎釣りは危険も伴います。

毎年必ず鮎釣り中の水難事故がどこかの川で発生しているので、十分に注意しながら楽しみましょう。

実際に立ち込んでみると、想像以上におしが強かったり、深かったりする場合もあります。

流れによっては転倒すると起き上がることができず、そのまま流れされて溺れてしまうケースがあるのです。

立ち込みに慣れているベテラン友釣り師でも流れされて溺れた事例もあるので、常に周囲の状況に気を配りながら慎重に行動することが大切です。

最近は、鮎釣り用の救命具も販売されているので、チェックしてみてください。

天候悪化に注意

鮎釣りに限ったことではないですが、天候の急変に注意しましょう。

とくに、雷鳴が聞こえたら竿を仕舞って車へ避難してください。

カーボン製のロッドは通電しやすく、いわば避雷針のようなモノ。

命にかかわるので、雷鳴が聞こえなくても雲行きがおかしいと思ったら、すぐに避難するのが賢明です。

また、大雨が降ると急激に水位が上がる場合もあります。

中州の取り残されて川岸に戻れない事故も起こりえるので、十分に注意してください。

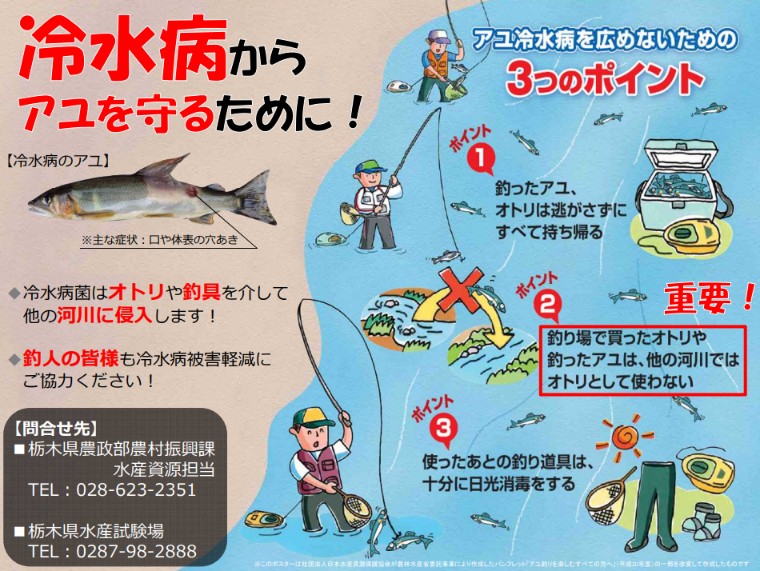

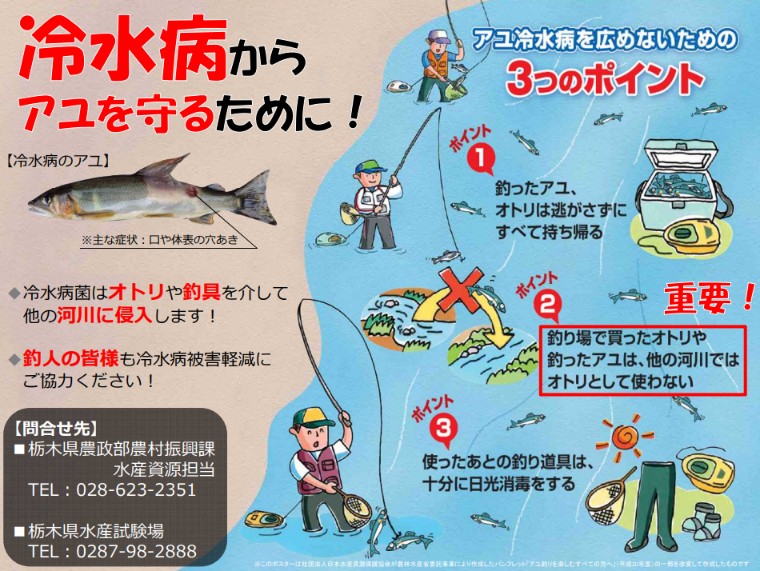

冷水病を蔓延させない

鮎釣りは釣り人や組合員の減少が問題視されていますが、「冷水病」の蔓延も大きな問題のひとつです。

冷水病とは、エドワジエラ・イクタルリ感染症によって鮎の体に穴が開くなどの症状を引き起こす病気。

低水温が続くと発症するとされており、解禁してからほどなくすると冷水病にかかった鮎が釣れる場合あります。

冷水病が川全体に広まると、大量の鮎が死んで流れされていく光景を目の当たりにすることも。

夏へ季節が進んで水温が安定すると回復しますが、それまでに多くの鮎が死んでしまっていると川に活気がなくなります。

最近とくに言われているのが、川から川への病原菌の移動。

冷水病が蔓延している川で釣りをして、その際に履いていたタイツやタビで他の川でも釣りをすると、付着した菌をばら撒くことになるわけです。

冷水病対策としては、以下をおこなうことが推奨されています。

- 釣行後はタイツ・タビ・引き舟・タモをしっかり洗って乾燥させる

- 釣った鮎を他の川へ持ち込まない

- 釣れた鮎はリリースせず、すべて持ち帰る

- 川へ入る前に道具類をアルコール消毒で除菌する

大量に鮎を放流している川でも、冷水病によってその年の鮎釣りが壊滅状態になるケースもあります。

せっかく入漁券を購入するのですから、元気な鮎がたくさんいる環境で釣りを楽しみたいですね。

近隣住民に迷惑をかけない

とくに注意したいのが、駐車です。

私有地やほかの車の通行を妨げになる場所、農作業の邪魔になるような所に駐車しないように注意してください。

言うまでもなく、ゴミの放置も厳禁。

来たときよりもきれいにして帰る心構えで釣りを楽しみたいですね。

また、近くに住宅がある場所や車中泊している道の駅で、釣り人が仲間たちと騒いでいるのが問題になったケースがあります。

釣り人に限らない一般常識ですが、近隣住民に迷惑をかけないよう行動しましょう。

アユルアー関連用品のおもな釣り具メーカー

ダイワ(DAIWA)

日本の釣り具最大手メーカーです。

ルアーで鮎を狙う「アユイング」を提唱。

総合釣り具メーカーの強みを生かして、ルアーはもちろんロッドから小物にいたるまでさまざまなアイテムを展開しています。

パームス(PALMS)

ルアーフィッシングに特化している専門メーカー。

いち早くアユルアーを手掛け、ルアーで鮎を狙う「キャスティングアユ」を提唱しています。

ルアーメーカーならではの豊富なラインナップが魅力。

アユルアー専用ロッド「アルティバ」シリーズも展開しています。

デュオ(DUO)

ルアーフィッシング専門メーカーで、リアルなアユルアー「流鮎(ルアユ)」シリーズを展開しています。

アユルアー専用ロッド「翠流(スイリュウ)」を販売しているなど、アユルアーフィッシングに力を入れているメーカーのひとつです。

ジャッカル(JACKALL)

琵琶湖の湖岸に本拠地をかまえている釣り具メーカー。

とくに、バスフィッシングに力を入れていることで知られています。

アユルアーフィッシング関連では、アユルアー「オトリミノー」とアユルアー専用ロッド「ナワバリレンジ」を販売しています。

アユルアーフィッシングに関するよくある質問

- アユルアー専用ロッドでなくても使えますか?

-

製品によっては代用できるロッドもあります。

エギングロッドのような、強いパッドと柔らかいティップを組み合わせたタイプが向いています。

- 友釣りとの違いは?

-

友釣りは生きた鮎をオトリにする釣りで、リールを使わない9mほどの「のべ竿」を使います。

対して、アユルアーフィッシングはオトリの代わりにアユルアーを使い、リールでキャストして鮎を狙います。

- 専用ルアーでなくても釣れますか?

-

友釣り用のイカリ針やチラシ針をセットできれば使えます。

流れに馴染みやすいスリムな形状で、10cm程度のミノータイプが適しています。

ただし、通常のルアーには友釣り用の針をセットできないので、自分でカスタマイズしなければなりません。

- なかなか釣れません。なにか間違っているのでしょうか?

-

「鮎は石を釣れ」と言われ、良質な石がついているポイントに縄張りをもちます。

川底や流れを観察して、鮎がいそうなポイントを狙いましょう。

狙っているポイントが間違っていないなら、ルアーが底に入っていない可能性があります。

野鮎は、中層を浮いているルアーやオトリを縄張りの侵入者とみなさず攻撃してきません。

石にリップがコツコツと当たるぐらいでないと釣れないので、チェックしてみましょう。

【まとめ】魅力いっぱいのアユルアーフィッシングをはじめよう

アユルアーフィッシングは、「敷居が高い」とされる鮎釣りを手軽に楽しめるのが魅力です。

友釣りより低予算ではじめられますし、オトリの元気度がキモの友釣りと異なり釣り方も簡単。

なにより、自分で釣った天然鮎を塩焼きやてんぷらなどで味わえるのが醍醐味です。

休日に清流で過ごしながら美しい鮎を釣る、癒しの趣味としてはじめてみてはいかがでしょうか。